Co-Living trifft den Nerv der Zeit – besonders bei jungen Erwachsenen. Statt klassischer WG teilst du dir hier ein durchdachtes Zuhause mit anderen, das nicht nur funktional, sondern auch gemeinschaftlich gestaltet ist. Der Fokus liegt auf Flexibilität, Komfort und einem urbanen Lebensstil – ohne das typische WG-Chaos. Kein Wunder, dass Co-Living in Deutschland immer beliebter wird.

Doch was macht diesen Wohntrend eigentlich so attraktiv – und für wen passt das Konzept wirklich?

In diesem Artikel erfährst du, wie Co-Living funktioniert, welche Vorteile es bietet und worauf du bei der Auswahl eines Co-Living-Spaces achten solltest.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Co-Living verbindet individuelles Wohnen mit Gemeinschaft und schafft in modernen Gebäuden Raum für geteilte Flächen, sozialen Austausch und beruflicher Vernetzung. Die Wohnform richtet sich an Personen, die flexibel leben und dabei nicht auf Komfort verzichten wollen.

- Durch kurze Mietzeiten, faire Pauschalmieten und vollständig ausgestattete Räume wird der Ein- und Auszug besonders unkompliziert. Ob Einzelzimmer, Shared Apartment oder moderne Wohnung – Co-Living bietet vielfältige Möglichkeiten für ein gemeinschaftliches Wohnen mit neuen Impulsen.

Co-Living: Ein zeitgemäßes Wohnkonzept

Co-Living verbindet individuelles Wohnen mit Gemeinschaft – in modernen Gebäuden mit geteilten Flächen, sozialem Austausch und beruflicher Vernetzung. Die Wohnform richtet sich an Personen, die flexibel leben und dabei nicht auf Komfort verzichten wollen.

Kurze Mietzeiten, transparente Pauschalmieten und voll ausgestattete Räume erleichtern Ein- und Auszug. Ob Einzelzimmer, Shared Apartment oder moderne Wohnung im Co-Living-Stil – das Angebot ist vielfältig und anpassungsfähig. Ideal für urbane Lebensstile: Co-Living schafft Raum für Begegnung, Austausch und neue Impulse.

Vorteile von Co-Living

Gerade in Städten wie München überzeugt Co-Living durch bezahlbare Pauschalmieten mit inklusiven Nebenkosten – planbar, transparent und oft günstiger als klassische Mietmodelle. Gemeinschaftlich organisierte Aktivitäten fördern soziale Kontakte und beruflichen Austausch – ideal für Menschen, die neu in der Stadt sind oder flexibel bleiben möchten.

Dank möblierter Einheiten und kurzer Kündigungsfristen eignet sich Co-Living perfekt für alle, die spontan umziehen, ein Projekt starten oder sich neu orientieren wollen.

Für wen eignet sich Co-Living? Zielgruppen im Überblick

Co-Living spricht Menschen in verschiedenen Lebensphasen an und bietet passende Vorteile – von Studierenden bis hin zu Familien.

- Studierende profitieren von möblierten Zimmern, fairen Pauschalmieten und flexiblen Verträgen – das spart Kosten, Zeit und Aufwand.

- Junge Berufstätige und digitale Nomaden finden eine Wohnform, die Mobilität, Gemeinschaft und berufliches Netzwerk vereint – ideal für einen unkomplizierten Neustart.

- Selbstständige schätzen die klare Struktur und müssen sich nicht um Einrichtung oder Nebenkosten kümmern. Gemeinschaftsflächen fördern den Austausch mit Gleichgesinnten.

- Senioren erleben Co-Living als sozialen Wohnraum mit Anschluss, ohne ihre Unabhängigkeit aufzugeben.

- Familien profitieren von geteilter Infrastruktur, gegenseitiger Unterstützung und einer alltagsnahen Organisation – besonders in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt.

Co-Living passt sich flexibel an verschiedene Lebensmodelle an und bietet moderne Lösungen für ein gemeinschaftliches Wohnen.

Ausstattung und Design von Co-Living-Spaces

Co-Living-Spaces sind vollständig möbliert und mit allem ausgestattet, was man zum Leben braucht – vom Bett bis zum Besteck. Der Einzug ist unkompliziert, private Zimmer bieten Rückzugsorte, gemeinschaftliche Bereiche fördern den Austausch.

Zur Ausstattung zählen moderne Küchen, Gemeinschaftsflächen, Veranstaltungsräume und oft auch Fitnessbereiche – zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer jungen, urbanen Zielgruppe. Das Interior Design ist professionell umgesetzt, verbindet moderne Ästhetik mit Komfort und lässt durch flexible Elemente wie Vorhänge oder Teppiche Raum für persönliche Gestaltung. So entsteht ein wohnliches Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität.

Unterschiede zwischen Co-Living und traditionellen WGs

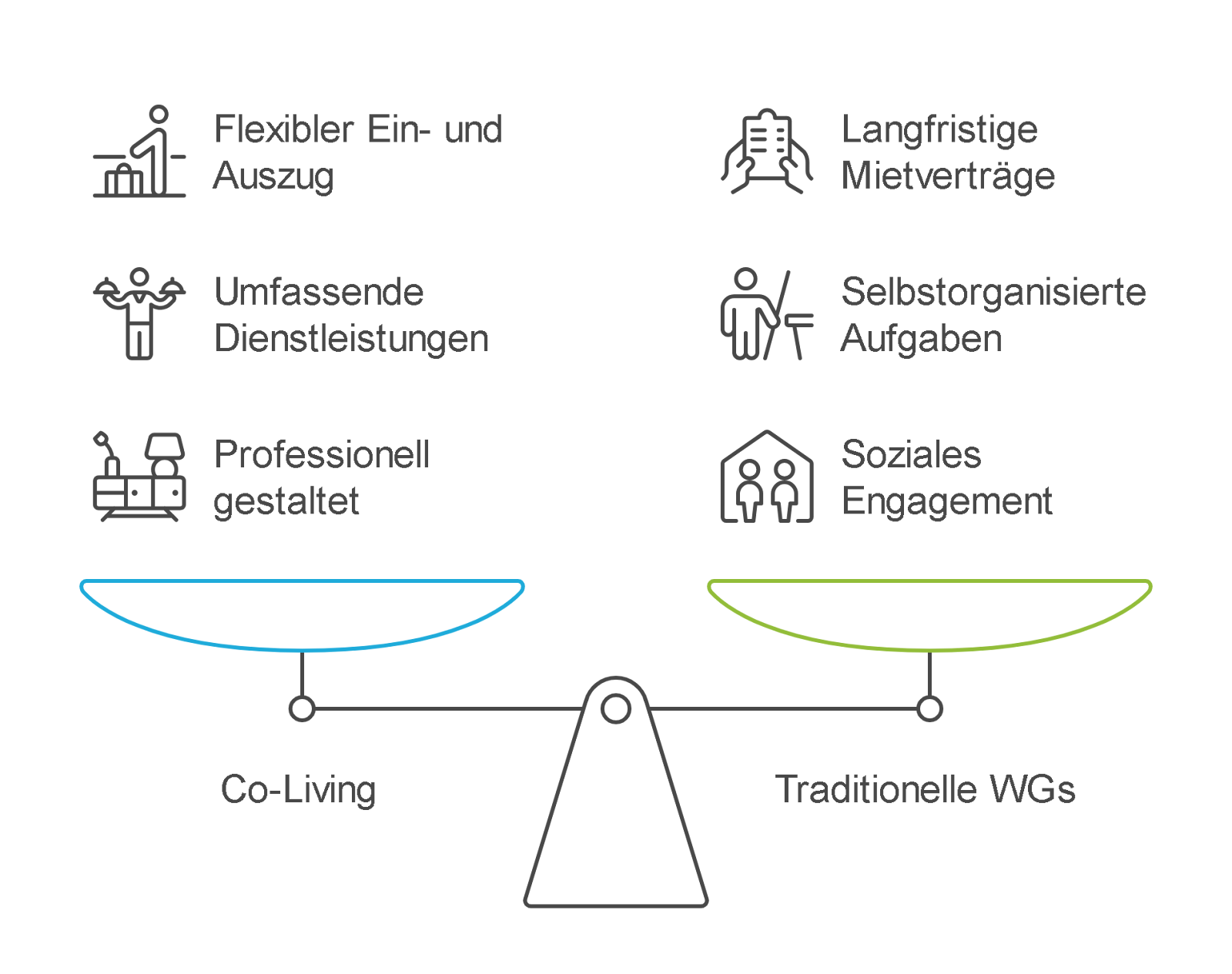

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Co-Living und klassischen WGs liegt in der Flexibilität: Co-Living ermöglicht unkomplizierte Ein- und Auszüge ohne lange Bindung und mit minimalem Aufwand – ideal für mobile Lebensentwürfe. WGs setzen meist auf langfristige Mietverträge.

Auch der Service ist umfassender: Reinigung, Internet und häufig Community-Events sind in Co-Living-Mieten enthalten, während solche Aufgaben in WGs selbst organisiert werden müssen.

Zudem ist das Wohnkonzept professioneller gestaltet. Co-Living ist professionell gestaltet – mit klar strukturierten Räumen und gelebter Gemeinschaft, während das soziale Miteinander in WGs stark vom Engagement der Mitbewohner abhängt.

Investitionsmöglichkeiten im Bereich Co-Living

Immer mehr Anbieter von Co-Living in Deutschland setzen auf flexible Wohnkonzepte für junge Berufstätige und Studierende – besonders in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Bis Mitte 2022 wurden rund 1,2 Milliarden Euro in entsprechende Projekte in Europa investiert – ein deutliches Zeichen für das steigende Investoreninteresse.

Trotz dieser Dynamik bremsen der Mangel an geeigneten Objekten und planungsrechtliche Vorgaben den Ausbau. Entwicklungschancen bestehen vor allem bei zielgruppenspezifischen Angeboten.

Erfolgreiche Konzepte setzen auf Gemeinschaft, geteilte Flächen und Nachbarschaft – das steigert den Wohnwert und macht Co-Living auch für Investoren attraktiver. Neben Rendite sollten dabei auch soziale Mehrwerte und langfristige Perspektiven berücksichtigt werden.

Rechtliche Aspekte von Co-Living

Eine gesetzlich eindeutige Definition für Co-Living fehlt bislang, was vor allem bei der Abgrenzung zwischen Wohn- und Gewerberaummiete zu Unsicherheiten führt. Oft gelten Angebote ab einer Mietdauer von drei Monaten als Wohnraum. Welche Vorschriften greifen, hängt vom Nutzungskonzept ab: Bei gewerblicher Vermietung gelten andere Regeln als bei Wohnraum, der etwa umsatzsteuerfrei sein kann.

Auch die Anwendbarkeit von Mietpreisbremse oder Mietendeckel ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Hinzu kommen mögliche Risiken bei Steuerfragen, mietrechtlichen Sonderfällen und baurechtlichen Vorgaben – ein komplexes Umfeld, das genaue Prüfung erfordert. Gerade für Mieter, die langfristig planen, sind verlässliche Regelungen entscheidend, um Co-Living als dauerhaftes Wohnmodell zu nutzen.

Einfluss der Corona-Pandemie auf Co-Living

Die COVID-19-Pandemie hat das Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen spürbar verstärkt. Viele suchten nach Wohnlösungen, die trotz Distanz soziale Nähe ermöglichen – Co-Living rückte dadurch stärker in den Fokus. Zugleich erweiterten viele kleinere Hotels durch den Einstieg in die Langzeitvermietung das Co-Living-Angebot. Neue Hygienestandards schufen sichere Gemeinschaftsflächen und stärkten das Vertrauen der Bewohner.

Die Pandemie hat damit das Wachstum von Co-Living beschleunigt und seine Rolle als soziales Wohnmodell klar gestärkt.

Internationale Trends im Co-Living

In Metropolen wie New York, London, Berlin oder Singapur wächst die Nachfrage nach Wohnformen, die Flexibilität, Gemeinschaft und Komfort vereinen. Co-Living bietet genau das: private Rückzugsorte, geteilte Infrastruktur und soziale Vernetzung – ideal für eine mobile, urbane Generation.

Die Verleihung der internationalen Co-Living Awards zeigt, wie stark sich das Modell weltweit etabliert hat. Ausgezeichnet werden Projekte, die Nachhaltigkeit, Design und Gemeinschaft erfolgreich verbinden. Co-Living entwickelt sich so zu einer global relevanten Wohnform, die Individualität mit sozialen Strukturen verbindet – eine moderne Antwort auf die Herausforderungen des urbanen Wohnens.

Co-Living: Zeitgemäßes Wohnen in der Stadt

Co-Living steht für flexibles, gemeinschaftsorientiertes Wohnen und trifft den Nerv urbaner Lebensstile. Besonders in Städten wie Berlin oder München bietet es eine bezahlbare Alternative zum klassischen Mietmodell – mit privaten Rückzugsorten und gelebter Gemeinschaft.

Dank wirtschaftlicher Vorteile, sozialem Austausch und durchdachter Infrastruktur wird Co-Living zur attraktiven Lösung für alle, die flexibel wohnen und gleichzeitig Teil eines aktiven Umfelds sein wollen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Co-Living und einer traditionellen Wohngemeinschaft?

Co-Living zeichnet sich durch kurzfristige Mietverträge und einen geringen bürokratischen Aufwand aus, während traditionelle WGs meist langfristige Verträge erfordern. Darüber hinaus sind im Co-Living häufig zusätzliche Dienstleistungen und professionell gestaltete Räume inbegriffen.

Welche Zielgruppen sind besonders an Co-Living interessiert?

Co-Living spricht insbesondere Studenten, junge Berufstätige, digitale Nomaden sowie Senioren und Familien an, die die Vorteile des gemeinschaftlichen Wohnens schätzen. Diese Zielgruppen profitieren besonders von der unterstützenden und sozialen Atmosphäre.

Welche Vorteile bietet Co-Living im Vergleich zu traditionellen Mietwohnungen?

Co-Living bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis dank inkludierter Nebenkosten und fördert soziale Interaktionen sowie berufliche Vernetzungen. Zudem ermöglicht es sofortige und flexible Einzüge in voll eingerichtete Wohnräume.

Wie hat die Corona-Pandemie das Interesse an Co-Living beeinflusst?

Die Corona-Pandemie hat das Interesse an Co-Living signifikant erhöht, da viele Menschen nach Wohnmöglichkeiten suchen, die sozialen Kontakt fördern und gleichzeitig hygienische Standards gewährleisten. Dies zeigt, dass Co-Living als attraktive Wohnform in Krisenzeiten wahrgenommen wird.

Welche rechtlichen Aspekte sollten bei Co-Living beachtet werden?

Bei Co-Living sollten insbesondere die rechtliche Abgrenzung zwischen Wohnraum- und Gewerberaummietverhältnissen sowie die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen wie der Mietpreisbremse und des Mietendeckels beachtet werden. Zudem gibt es aktuell keine offizielle Definition von Co-Living, was zu rechtlichen Unsicherheiten führen kann.